2025.07.03

2025.11.26

- チーム・組織づくり

これってパワハラ?パワハラになりにくい2つの指導方法を具体的に解説!

こんにちは、FCEトレーニング・カンパニー事業本部、講師の松村です。

昨今、「ハラスメント」という言葉が広く議論される中で、特に注目を集めているのが「パワーハラスメント(パワハラ)」です。

2022年4月より「パワハラ防止法」の義務が中小企業にも拡大されました。

この法改正により、社員に向けた研修や職場環境の見直しを進めている企業も多いと思います。

しかし、研修を実施する中でお客様から

「研修では『こういう指導はパワハラになるので避けましょう』と学びますが、実際にどのように指導をすれば良いのかわかりません。」

「パワハラにならない正しい部下への指導方法を教えてほしい。」

というお悩みをよくお聞きします。

そこで私自身、アンガーマネジメント協会の参事を務めさせていただいておりますので

アンガーマネジメントの視点から

「パワハラになりにくい指導」を実現するための2つのポイントをお伝えしていきます。

パワーハラスメントとは

そもそも、一体なぜ“パワーハラスメント”は重要視されているのでしょうか。

それはズバリ、法制度の動きによりハラスメント防止措置が「義務化」されたことが大きな要因といえるでしょう。

パワーハラスメントとは

優越的な関係を背景とした言動

業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

労働者の就業環境が害すること、又は身体的若しくは精神的な苦痛を与えること

であり①から③までの要素をすべて満たすものをいう。

と定義づけられています。

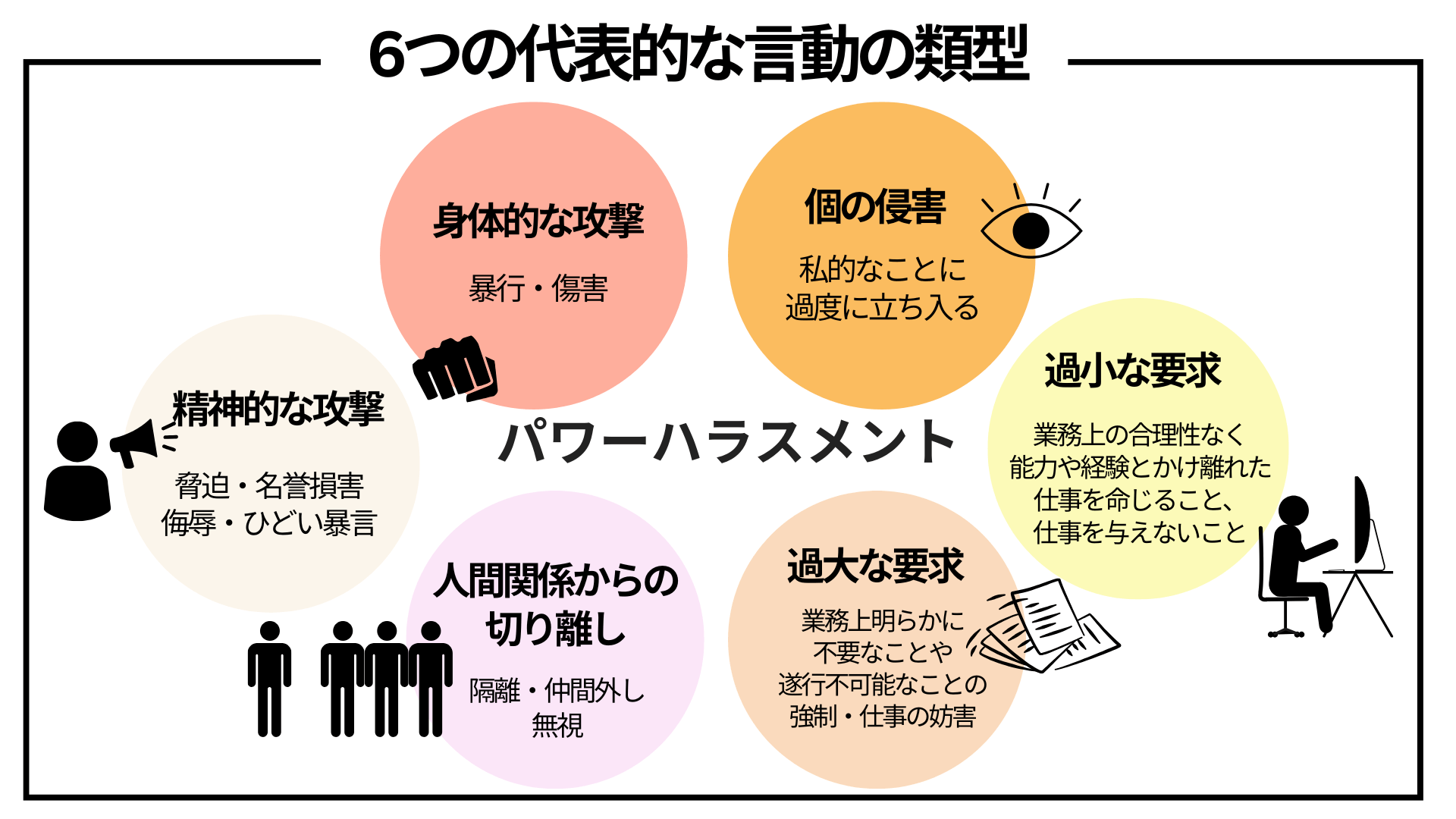

さらにパワーハラスメントは、6つの代表的な言動の類型に分けられます。

関連記事

ポイント①リクエストを明確に伝える

パワハラを防ぐにはどのような指導やコミュニケーションを意識したら、よいのでしょうか。

この記事を読んでいる方の中には

「パワハラをしている、ということに自分で気がつければ問題ないよね」

と考えられている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実は、

自分の行動がパワハラに該当していることに「自分で気づくのは非常に難しい」と言われています。

その理由は、

「常に自分を客観視し続けることが必要であるから」です。

自分の指導や行動がパワハラになっている可能性に気づくには、自らの行動を冷静に振り返る視点が求められますが、これを日々実践するのは容易なことではありません。

しかし、日常的にある1つのポイントを心がけることでパワハラになるリスクを減らすことはできます。

それは、「リクエストを明確に伝えること」です。

例えば、部下から「○○の提出が、納期に間に合いません。」という報告を受けたとき。

みなさんはどのように答えますか?

その業務が納期に間に合わないことで周囲に迷惑をかけてしまう場合、

つい感情的になって「なんで間に合わないの?」と問い詰めてしまうことがあるかもしれません。

ここで重要であることは、「リクエストを明確に伝えること」です。

「今、相手に何を求めているのか」「どのように行動してほしいのか」を具体的に伝える必要があります。

先程の納期の例の場合、「納期に間に合わないのであれば、 いつまでならば可能なのか、改めての納期を報告してほしい」

とリクエストを明確に伝えてみましょう。

このように、部下が今後どう行動すれば良いかが明確になる伝え方を心がけると、

お互いのコミュニケーションがスムーズになり、パワハラを防ぐことにもつながります。

パワハラを防止するために「気を付けるべきNGワード」

前章で「リクエストを明確に伝える」ということについてお伝えしましたが、部下への”指導”が必要な場面では、言葉選びも重要です。

ここでは、気を付けたいNGワードについて解説します。

つい、以下のNGワードを使っている場面もあるのではないでしょうか。

前章でもお伝えをした 「○○の提出が、納期に間に合わない」という報告、この報告に対する返答を考えてみましょう。

このとき、「なんで?」と返してしまう方もいるかもしれません。

しかし、この「なんで?」という言葉は高圧的な印象を与えやすく、

繰り返し使うことで、パワハラと捉えられるリスクがあります。

そこで、「なんで?」ではなく、

「納期に間に合わなかった理由や、業務を進めにくい要因があれば教えてほしい」

「もう一度同じ業務をするなら、どんなことができていれば間に合ったかな?一度考えて教えてほしい。」

と言い換えてみましょう。

ポイント②ルールを明確にする

パワハラを防ぐための2つ目のポイントは

会社として「どこまでがOKなのか」というラインを明確に引くことが重要です。

例えば、15時00分締め切りの提出物がある場合、

みなさんは何時までの提出であればよいと考えますか。

14時00分に余裕を持って提出する人

15時00分ギリギリに提出する人

実はこの「許せるライン」は人によって異なるものです。

こうした価値観の違いがあるため、

会社として「どこまでがOKなのか」というラインを明確に引くことが重要です。

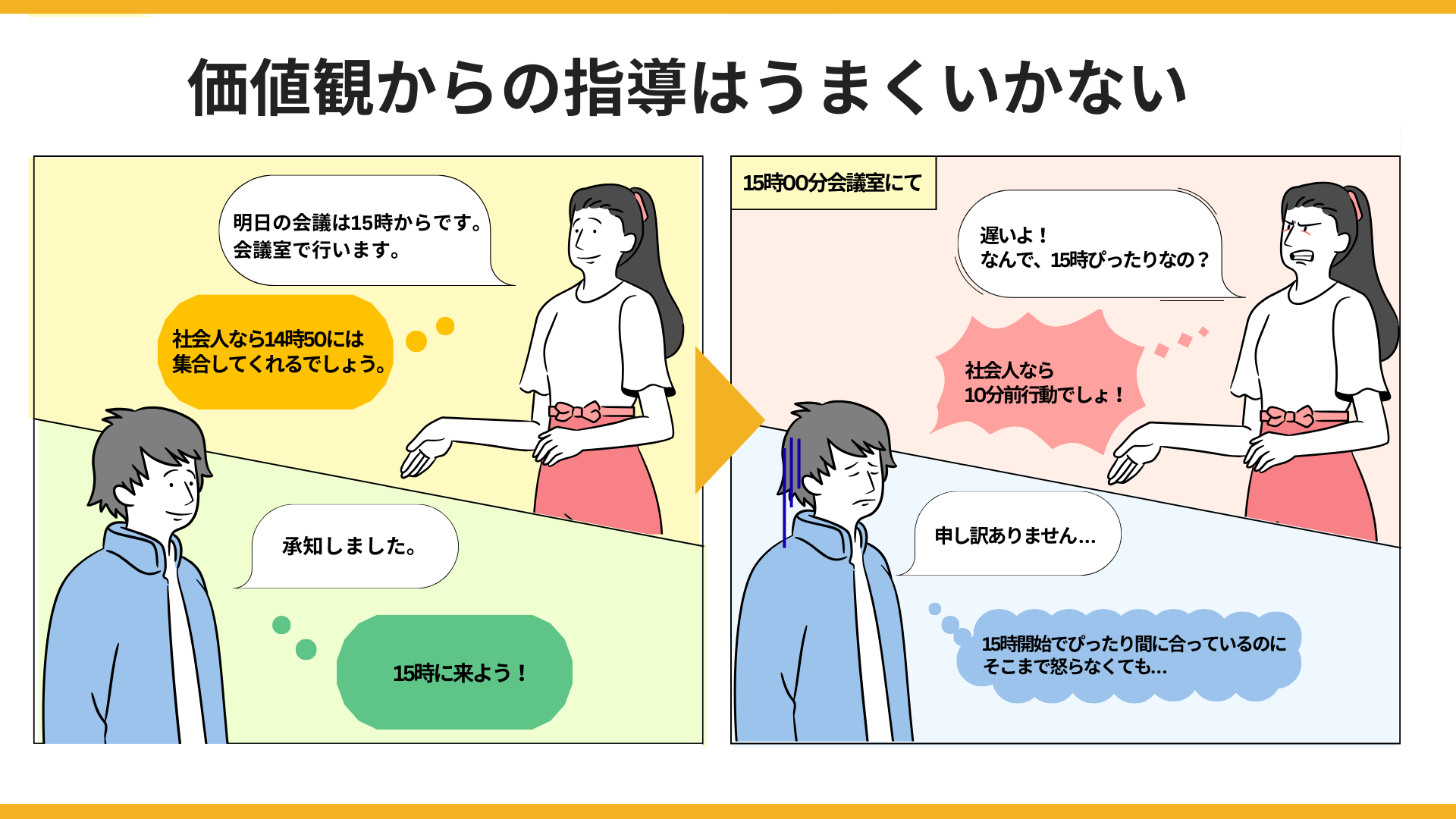

【ケーススタディ:会議の集合時間】

「15時00分開始の会議」の場合を考えてみましょう。

▼ケース①ルールが曖昧な場合

女性が「15時開始」と指示したにも関わらず、男性は15時ちょうどに到着しました。

しかし女性の意図では「14時50分には会場にいるべき」という暗黙のルールが含まれており、男性は叱られてしまいます。

このように、曖昧なルールが原因で叱責された場合、男性は納得できず「価値観の押し付け」と感じ、パワハラに捉えられる可能性が高くなります。

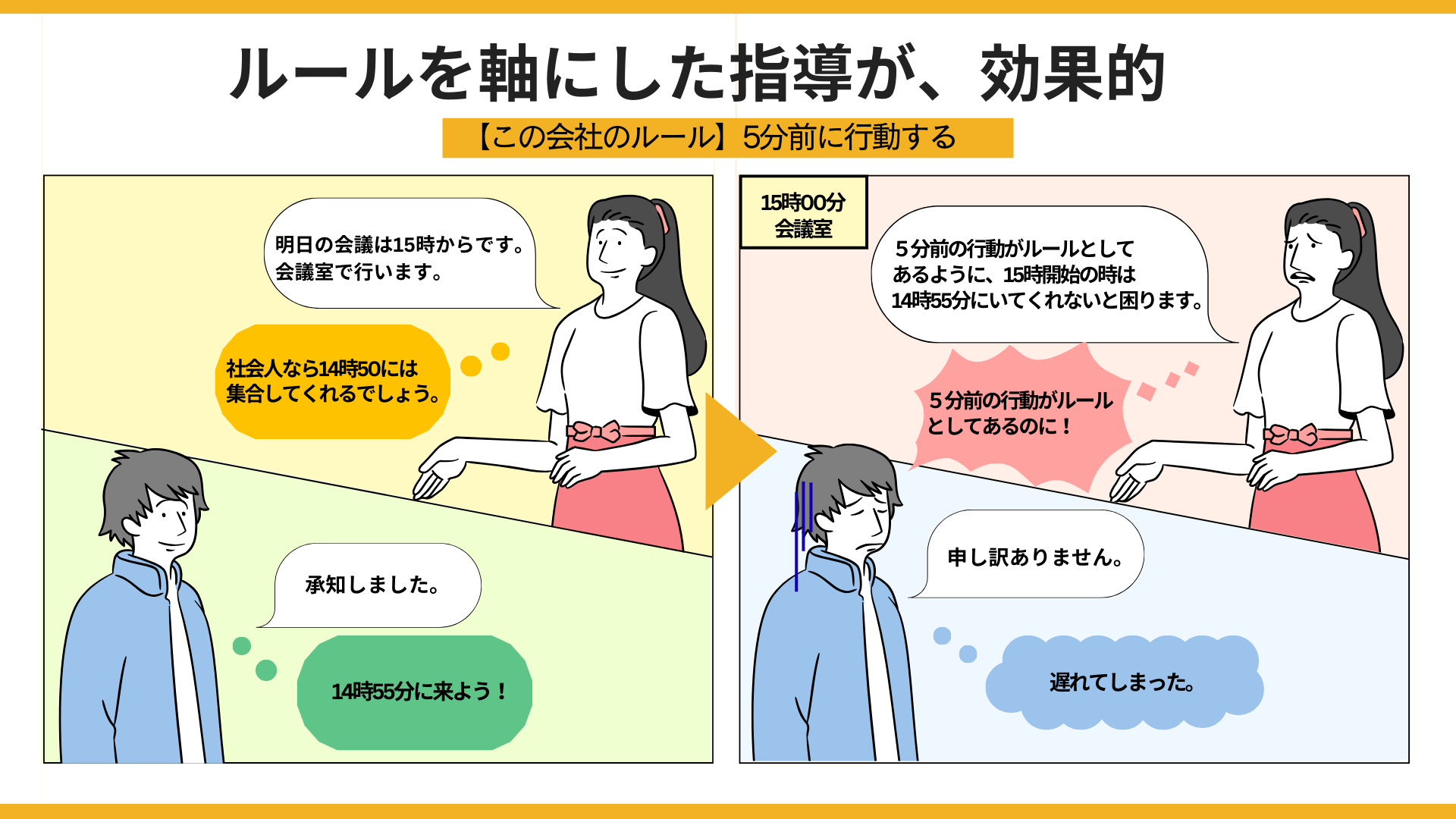

▼ケース②ルールが明確な場合

一方、会社として「開始5分前には集合する」というルールが定められている場合はどうでしょうか。

この場合、14時55分に集合していなかった男性は、自分がルールを守らなかったことを明確に理解し、反省できています。

ポイントは「具体的で、共通のルールを明示すること」です。

共通の認識としてルールが存在することで、指導される側は「何が問題だったのか」を理解しやすくなります。一方で、指導をする側も「どこまで伝えてよいか」を判断するための重要な指針となります。

まとめ

今回はパワハラを防ぐための2つのポイントについてお伝えしました。

①「リクエストを明確に伝える」

”今相手に何を求めているのか、行動してほしいことは何か”を具体的にリクエストします。

リクエストを明確に伝えることで、指導される部下や後輩は今後の行動が明確になります。

②「ルールを明確にする」

会社として「どこまでがOKなのか」というラインを設定し、社員全員で共有することで、指導の線引きを明確にすることが重要です。この共通ルールを持つことで、指導が「価値観の押し付け」と誤解されるリスクを減らし、パワハラを防ぐ組織風土を築くことにつながります。

この記事を書いたコンサルタント

松村 聖也

株式会社FCE

東証一部上場コンサルティング会社にて、営業職に従事、北海道東北地区を担当し、トップセールスの成績を収める。 経営者・管理職・教員に対して、20,000名以上に対して研修を実施するとともに、年間約200社の経営相談を行う。外郭団体における役員としてトレーニング講師も務める。

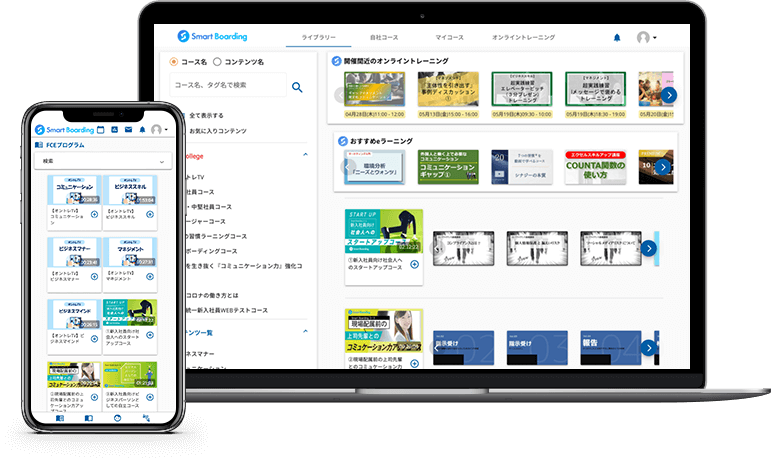

14日間

全機能 無料トライアル

実施中

せっかく申し込んだトライアル。結局使わなかった、なんてことありませんか。

Smart Boardingは無料期間から「貴社オリジナルコース」にカスタマイズしてご提供。

階層 課題

貴社オリジナルコース