2025.07.24

2025.11.26

- マネジメント

- 管理職・経営人材

- チーム・組織づくり

中堅社員が“働きやすいのに辞めたくなる”理由とは?ホワイト離職”を防ぐ2つのポイント

はじめに

こんにちは、FCEトレーニング・カンパニー事業本部、講師の松村です。

「会社に特別な不満があるわけでもないのに、中堅社員が次々と退職してしまう」

「評価もしているし、研修にも参加させている。それでも、どこか表情が冴えない」

「なぜか伸びない」「何かが足りない」

そんな“違和感”を感じたことはありませんか?

本記事では、5年目前後の中堅社員が“伸び悩む”背景にある構造的な要因と、乗り越えるために企業として

どのようなアプローチが可能なのかをお伝えします。

ホワイト離職について

みなさんは「ホワイト離職」という言葉をご存じでしょうか。

最近では、職場の環境や待遇、人間関係に特に不満はないのに、自ら退職を選ぶ若手社員が増えています。

こうした離職は「ホワイト離職」と呼ばれて注目されています。

・「10年後の自分の姿がイメージできない」

・「成長している実感が持てない」

理由は様々ですが、多くの人に共通しているのは「キャリアに対する不安」と「成長実感のなさ」です。

企業にとっても予測が難しく、対応が難しい離職の一つです。

この「ホワイト離職」において、キーワードとなるのが“成長”です。

実は若手社員にとって、「安定」という言葉の意味が、これまでの世代とは大きく変わってきています。

年功序列や終身雇用といった仕組みが崩れつつある今、かつてのように“長く一つの会社にいれば安心”と考えている人は少ないでしょう。

彼らにとっての“安定”とは、「どんな環境でも価値を発揮できるスキルや経験を持つこと」。

つまり、「成長し続ける自分であること」こそが、最も確実な安定手段だと考えているのです。

今回、「成長」に注目しながら、企業が抑えておくべきポイントをお伝えします。

中堅社員の「これからも成長できるのか不安」という悩みの背景にあるものとは?

・仕事には真剣に取り組んでいる

・評価制度や研修も整備されている

一見、成長を実感できそうな環境が整っていても、実際は若手社員が離職していくケースをよく耳にします。

実際に成長していないわけではなく、“「今、自分が成長している」と感じられていないこと”が原因かもしれません。

成長できていないという気持ちが続くと、「このまま今後も成長できないのでは」と不安になってしまいます。

特に、「この環境で今後も自分が成長できるのか」という期待が持てなくなると、不安は一層強まります。

例えば、

「今の自分ですら成長を感じられないのに、これ以上成長できるなんて想像できない」

という気持ちに陥ってしまうと、将来への期待が持てなくなってしまいます。

成長を重視するZ世代にとっては、「今の仕事が将来の自分につながっている」という見通しを持てないことは、大きな不安材料になり、離職に踏み切る要因のひとつにもなります。

・自分はこれからどこに向かうのか?

・今の仕事が自分のキャリアにどうつながっているのか?

こうした将来への問いに答えられない場合、努力しても手応えが感じられず、自信が持ちづらくなります。

そんなときにまず取り組みたいのが、「自分はどんな将来を目指しているのか?」を整理することです。

その手がかりとして有効なのが、「HAVE・DO・BE」の視点です。

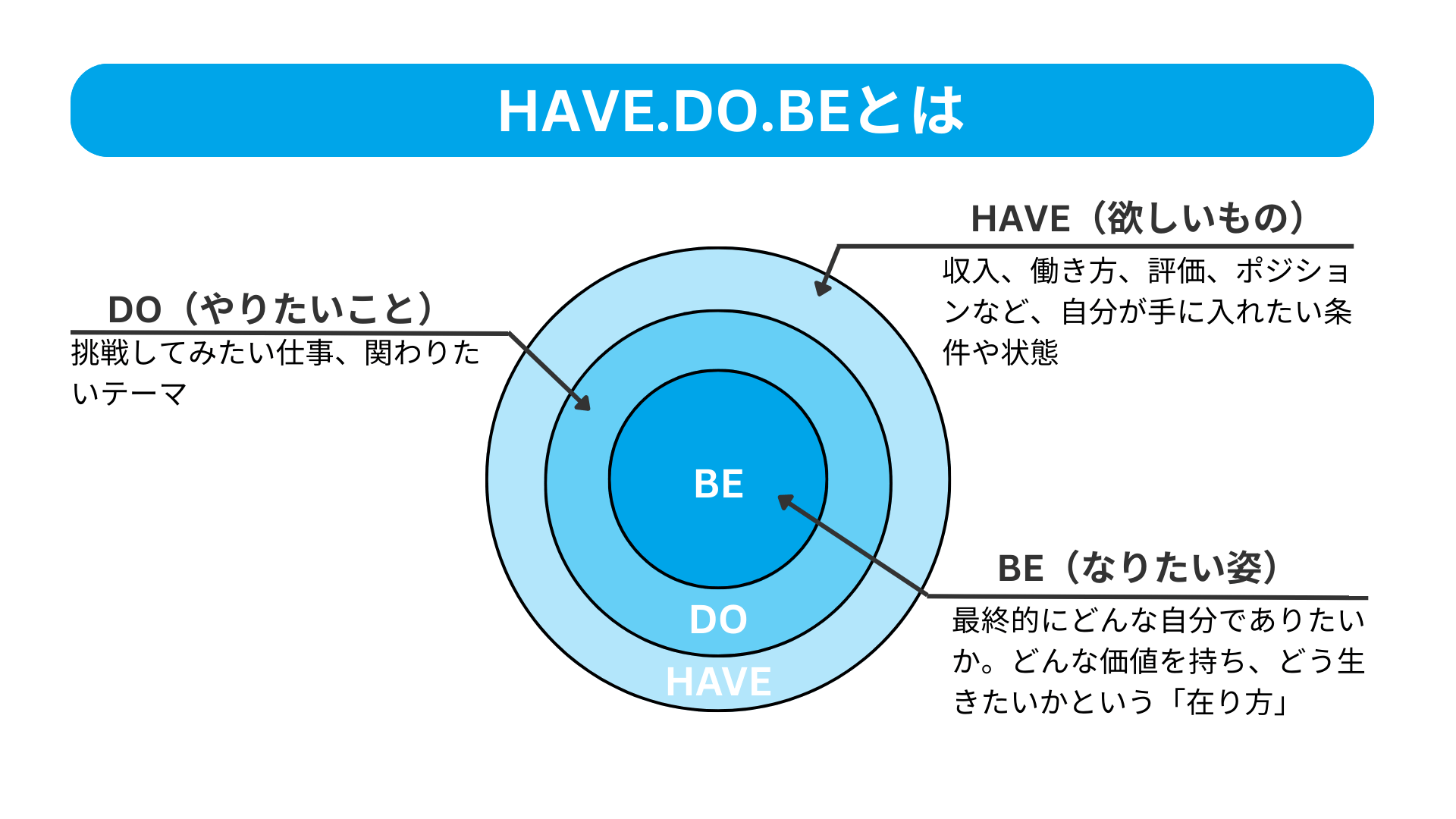

ポイント①HAVE.DO.BEとは

「HAVE・DO・BE」は、自分のキャリアや人生を構造的に捉えるための思考法です。

・HAVE(欲しいもの)

収入、働き方、評価、ポジションなど、自分が手に入れたい条件や状態

・DO(やりたいこと)

挑戦してみたい仕事、関わりたいテーマ

・BE(なりたい姿)

最終的にどんな自分でありたいか。どんな価値を持ち、どう生きたいかという「在り方」

この3つを整理することで、「自分はどんな人生を望み、どんなキャリアを歩みたいのか?」という大きな問いへの答えが少しずつ見えてきます。

この考え方は「BE-DO-HAVEの視点」としても知られています。

成長や成功を目指すとき、「あり方(BE)→ 行動(DO)→ 結果(HAVE)」の順に捉えるというフレームです。

たとえば、「大きなプロジェクトを任されるようになりたい」という目標(HAVE)がある場合、

まず必要になるのは「自ら手を挙げて提案する」「積極的にチャンスを掴みにいく」といった行動(DO)です。

そして、その行動を自然に実践できるようにするためには、「挑戦を楽しめる人でありたい」「変化を恐れずに飛び込む姿勢を持ちたい」といった在り方(BE)が土台になります。

つまり、“なりたい姿”が行動を生み、その積み重ねの結果として“得たいもの”が手に入るという発想です。

とはいえ、考える順番に正解はありません。

抽象的な価値観から考えるのが得意な人は、「BE(なりたい姿)」からスタートするほうがしっくりくるかもしれません。一方で、「何を手に入れたいか(HAVE)」を明確にしてから「なぜそれが欲しいのか?」を掘り下げていくことで、自分のBeに気づく人もいます。

どこから始めても構いません。

大切なのは、この3つがバラバラにならず、一本の軸でつながっていることです。

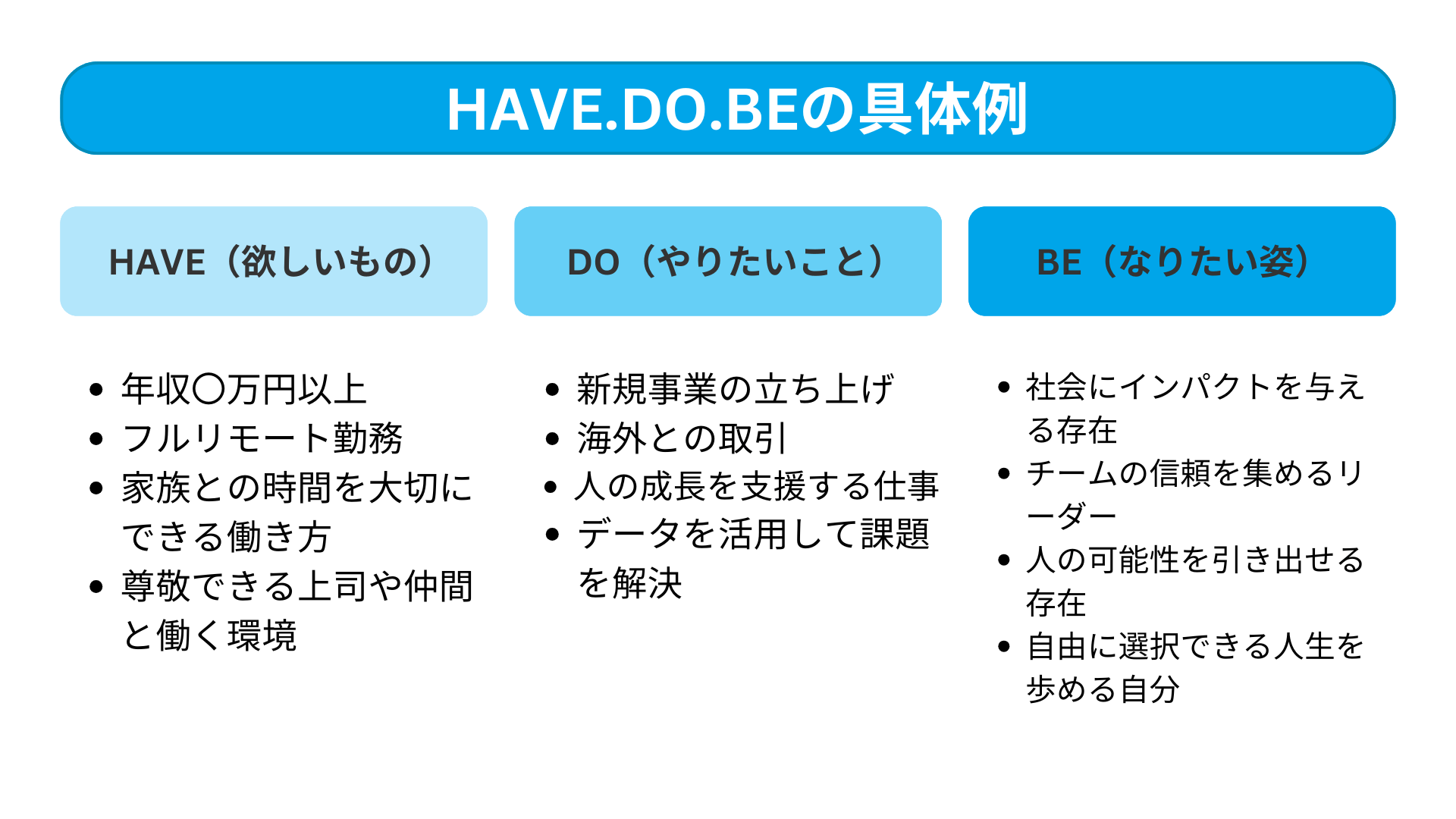

例えば、

■ 欲しいもの(HAVE)

自分が手に入れたいもの、満たしたい条件を指します。

例えば、収入・働き方・勤務地・人間関係・ワークライフバランスなど、働くうえでの「前提条件」や「生活との両立」に関する希望がここに入ります。

■ やりたいこと(DO)

自分が仕事を通じて実現したい「行動」や「役割」を指します。

好き・得意・挑戦したいことなどが該当します。

■ なりたい姿(BE)

最終的にどんな人間でありたいか、どんな価値を発揮する存在になりたいか。

という「在り方」や「キャリアのゴールイメージ」です。

自己実現や働く意味の深い部分に関わります。

これらを言語化・可視化して整理することで、これまで気づかなかった気持ちや目指したい方向性が見えてくるかもしれません。

「HAVE・DO・BE」を整理していくことで、「今ここで働く意味」や「これからどう成長していきたいのか」といった軸が少しずつ明確になっていきます。その結果、成長実感を取り戻すきっかけの1つになるではないででしょうか。

このようにまずは社員一人ひとりが「HAVE・DO・BEの視点で、自分のキャリアや人生を整理することが大切です。加えて、会社としてもう一つ大事にしたい視点があります。

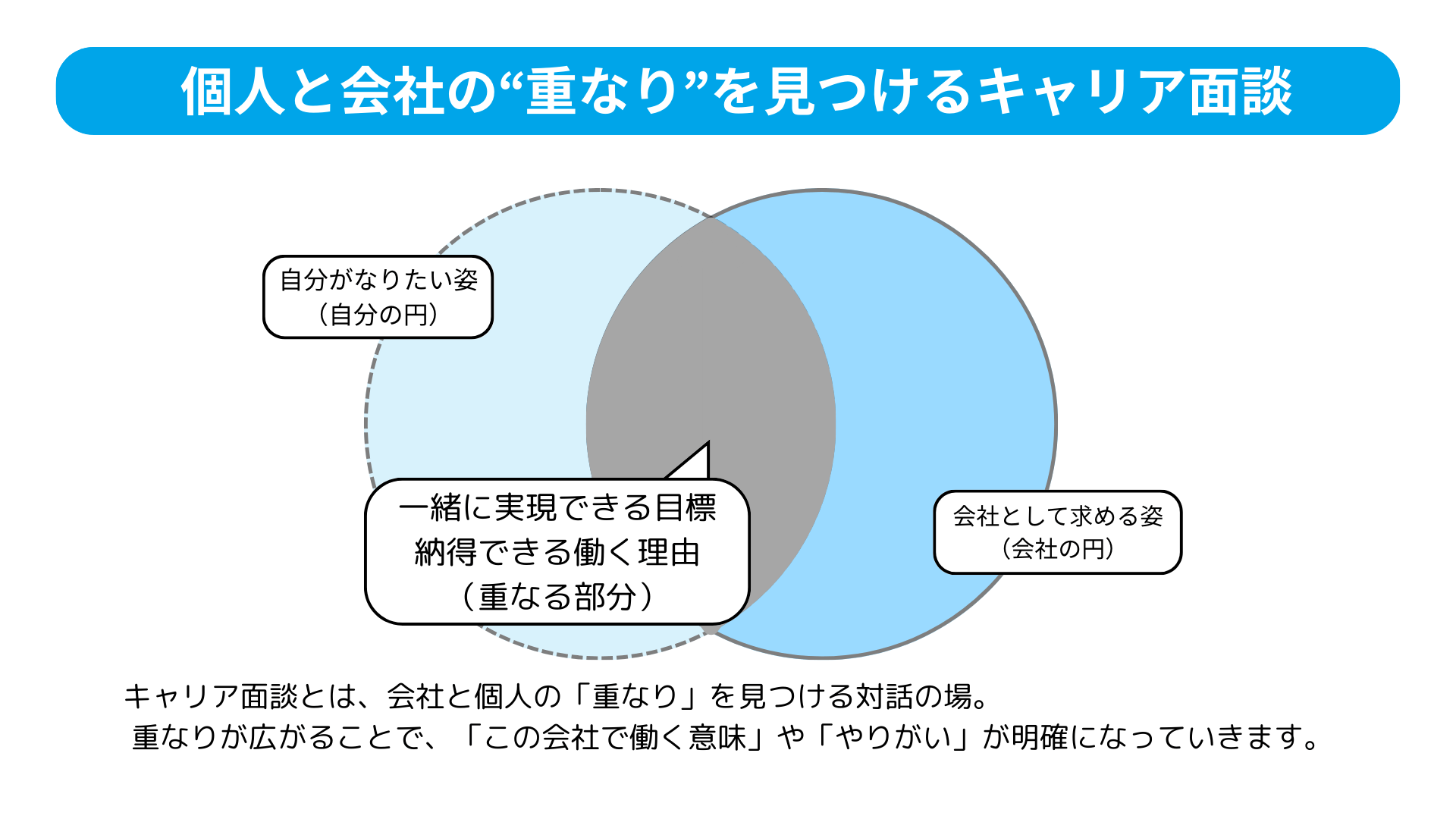

ポイント②会社と自分の重なり”を見つけるキャリア面談

社員一人ひとりが「Have・Do・Be」の視点で自分の人生で何を得たいのか?どうなりたいのか?を整理することが、まずは重要とお伝えしました。

しかし、もう1つ会社として注意しなければならないことがあります。

それは「必ずしも、社員一人ひとりがそれぞれの考えで、自分の方向性を決めて進んでいく」ことが望ましいわけではないということです。

会社が目指す方向性と、社員一人ひとりが進みたい方向性が、「完全に同じである」ということはそう多くありません。そこで重要なことが、社員一人ひとりが自分の上司と 「どんなキャリアを描きたいと思っているのか」「どんなことを会社で成し遂げたいのか」といったことを、丁寧にすり合わせていくことです。

関連記事

「今、自分はどこに立っていて、これからどこに向かいたいのか?(自分の円)」という本人の意思と、「会社として求める姿(会社の円)」との重なりを見つけていく。このすり合わせを、上司や先輩と繰り返し行っていくことが重要です。

この重なりから、「自分がこの会社で何を成し遂げたいか」「自分がこの会社で働く理由」が見えてきます。

キャリア面談は、一度で答えが明確になるようなものではありません。

むしろ、何度も対話を重ねながら、少しずつ自分の軸や価値観を言語化していくプロセスこそが、本人の成長実感やキャリアの考え方を育てていくことができます。

まとめ

“働きやすいのに辞めたくなる”という、いわゆる「ホワイト離職」。

その背景には、目に見えづらい「成長しているという実感の薄れ」や「この先のキャリアが描けない不安」が隠れていることがあります。

こうした離職を防ぐためのポイントとして、

1つ目は、社員一人ひとりが自分の「HAVE・DO・BE(欲しいもの/やりたいこと/なりたい姿)」を整理し、キャリアの軸を言語化していくことです。

自分が何を大切にし、どんな将来を目指したいのか。その内面と丁寧に向き合うことが、キャリア形成の第一歩になります。

まずは、自分の内側にある想いや方向性を見つめ直すところから始めてみるといいかもしれません。

2つ目は、会社や上司との継続的な対話を通じて、個人と組織の方向性を“すり合わせる対話の場“つまり「キャリア面談」を継続的に行うことです。

面談を通じて、社員の描くキャリアビジョンと、会社が期待する役割や成長の方向性との“重なり”を見出していくことが重要です。

しかし、今回お伝えした取り組みは、一度実践してすぐに明確な答えが出るものではありません。

社員が自分の人生やキャリアと向き合うきっかけを持てるように、会社として「継続的に考える機会」を作り続けることが大切です。

このような積み重ねこそが、結果として“ホワイト離職”を未然に防ぐための大きな一歩になるのではないでしょうか。

この記事を書いたコンサルタント

松村 聖也

株式会社FCE

東証一部上場コンサルティング会社にて、営業職に従事、北海道東北地区を担当し、トップセールスの成績を収める。 経営者・管理職・教員に対して、20,000名以上に対して研修を実施するとともに、年間約200社の経営相談を行う。外郭団体における役員としてトレーニング講師も務める。

この記事を書いたコンサルタント

株式会社FCE

(編集部)

株式会社FCE 人材育成コラム編集部です。 人材開発/研修を検討中の方、組織力の向上を目指し情報収集をしている方向けに有益なコンテンツを発信していけるようサイト運営をしております。

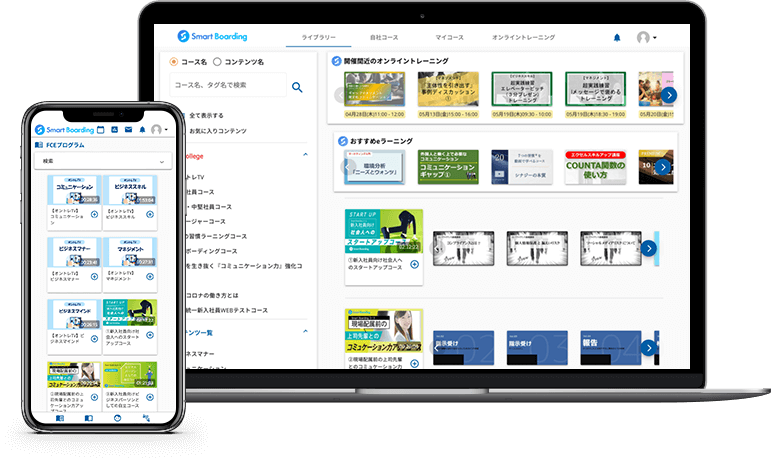

14日間

全機能 無料トライアル

実施中

せっかく申し込んだトライアル。結局使わなかった、なんてことありませんか。

Smart Boardingは無料期間から「貴社オリジナルコース」にカスタマイズしてご提供。

階層 課題

貴社オリジナルコース