2025.09.04

2025.11.26

- マネジメント

- 新入社員

- 管理職・経営人材

- チーム・組織づくり

「あの新人、なんだか伸び悩んでる気がする…」 OJT任せに潜む”落とし穴”と押させておきたい3つのポイントとは?

はじめに

こんにちは、トレーニング・カンパニー事業本部 マーケティンググループマネージャーの宇田川です。

「OJTはやっているけれど、思ったより新人が育っていない気がする」

「配属からしばらく経つのに、任せられる仕事がなかなか増えていかない」

「OJT担当として頑張っているのに、手応えが感じられない」

そんな場面に心当たりはありませんか?

この記事では、多くの企業様でお悩みとしてあがる「新人育成がうまく進まない背景」と、その改善につながるアプローチをお伝えします 。

どのようなアプローチが可能なのかをお伝えします。

新人育成が進まない背景と「属人化」の問題

「新人が思ったように育っていない…」

そんな感覚を持たれたことはないでしょうか。

配属して数か月が経っても、成長にバラつきがあったり、期待通りに力を発揮できていなかったりすると、

「本人のやる気の問題なのか?」「指導の仕方が悪いのか?」と考えてしまいがちです。

その原因を一言で片付けるのは難しいのが現実です。

現場でよく起きている“あるある”な状況

・教育担当によって、新人への指導内容や温度感がまちまち

・成果が“担当者次第”になっており、会社としての意図が伝わっていない

・新人自身が「何を目指せばよいのか」が分からず、迷子になってしまう

関連記事

こうした状況は、決して珍しくありません。どの企業でも日常的に起きている“育成の属人化”です。

OJTは「仕組み」であり「人任せ」ではない

OJT(On-the-Job Training)は、本来「現場での経験を通じて成長を促す仕組み」です。

しかし実際には、「現場に任せておけば自然に育つだろう」 という考えに偏りがちです。結果として、指導が属人的になり、新人は成長の方向性をつかめないまま時間だけが過ぎてしまいます。

経営者や人事がどれだけ育成に力を入れても、仕組みが“担当者任せ”になっていれば、成果は安定しません。

つまり、新人育成が進まない背景には「人のやる気」だけではなく、“仕組みと環境の整え方”そのものに課題が隠れているのです。

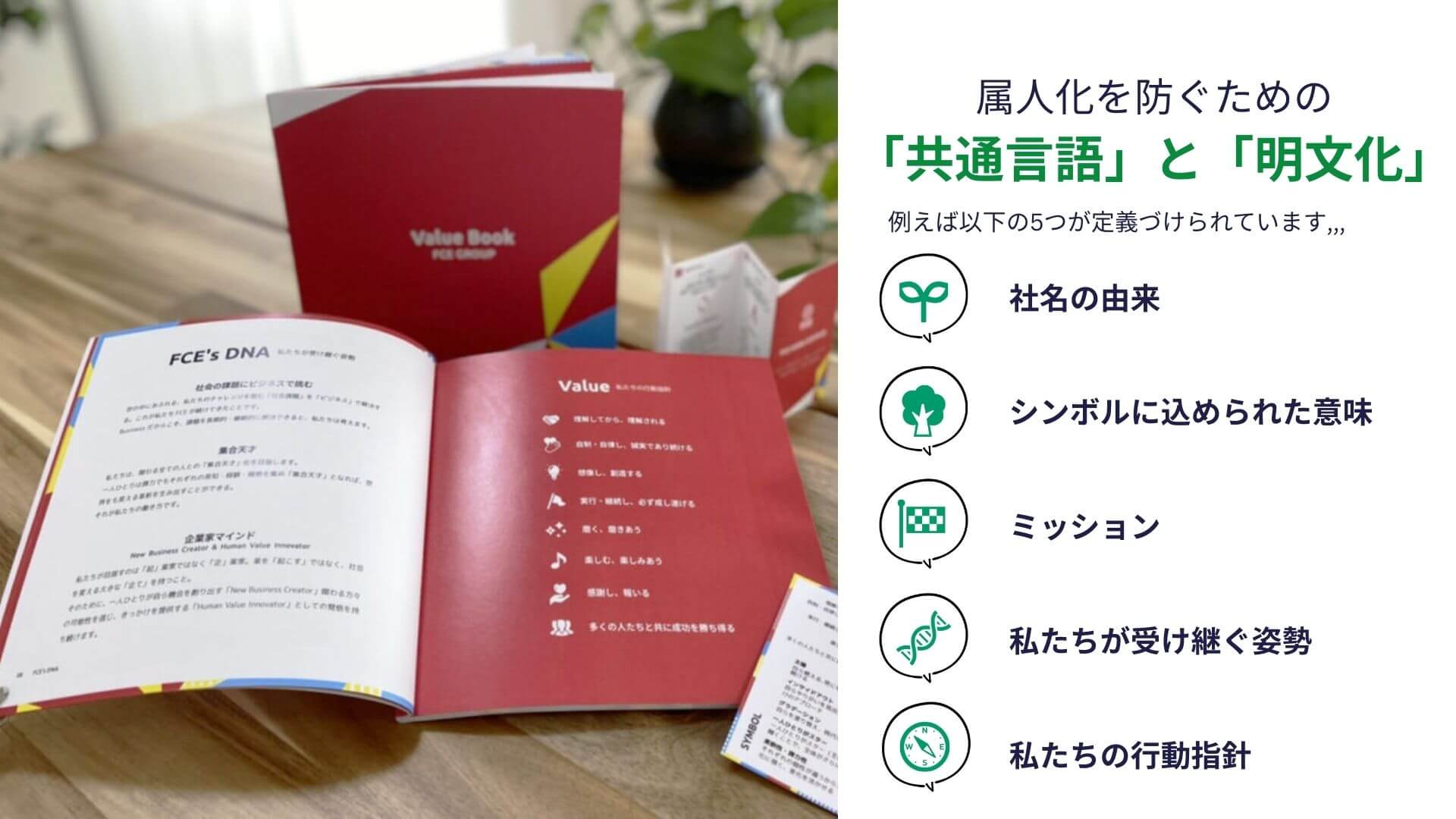

FCEが取り組む「共通言語」と「明文化」

新人教育が思うように進まない背景には、「人によって教え方や基準が違う」という“属人化”の課題が潜んでいることがあります。

多くの企業では、配属後のOJTが現場担当者に委ねられるケースが多く、指導内容や熱量が担当者によってバラバラになってしまうのです。

その結果、誰に教わるかで新人の成長スピードや働きやすさが左右される、いわゆる“上司ガチャ”のような状況が生まれてしまうこともあります。

では、どうすれば属人化を防ぎ、誰が担当しても同じ水準で新人を育てられるのでしょうか。

私たちFCEが大切にしている答えのひとつが、「教育内容の共通化」と「価値観の言語化・明文化」 です。

Value BOOKという“共通の物差し”

その具体的な取り組みが、社内行動指針をまとめた「ValueBOOK(バリューブック)」です。

ValueBOOKには、FCEが大事にしている価値観や行動基準が整理されています。

・The Origin of FCE:社名の由来

・Symbol:シンボルに込められた意味

・Mission:私たちの使命

・FCE’s DNA:受け継いできた姿勢

・Value:日々の行動指針

ここで示されているのは、単なるスローガンではありません。

社員一人ひとりが、日々の仕事でどう振る舞うか・どう成長していくかを判断する“物差し” です。

そして、こうした行動を実践し続けることこそが、FCEで評価され、仲間と共に成果をつくっていく礎になっています。

ValueBOOKはeラーニング化され、社員がいつでも学べる環境を整えています。

さらに、半期ごとのテストや四半期ごとのフィードバック面談で振り返る仕組みも導入しています。

これにより、理念や価値観が単なる言葉にとどまらず、日常の会話や行動で自然に使われる「共通言語」 へと浸透しています。

これから求められる“OJTの再設計”

行動指針があっても、それだけでは十分に機能しません。

具体的な業務の目標や、その先に「どのような人材になってほしいのか」というゴールが明確でなければ、新人は自分がどの方向に成長すればよいのか分からなくなってしまいます。

だからこそ、企業側が「目指すべき人材像」をはっきりと示し、意図的に育成を設計することが求められます。

これからのOJTには、“行き当たりばったりの育成”ではなく、「意図的な設計」=組織としての再設計が重要になると考えています。

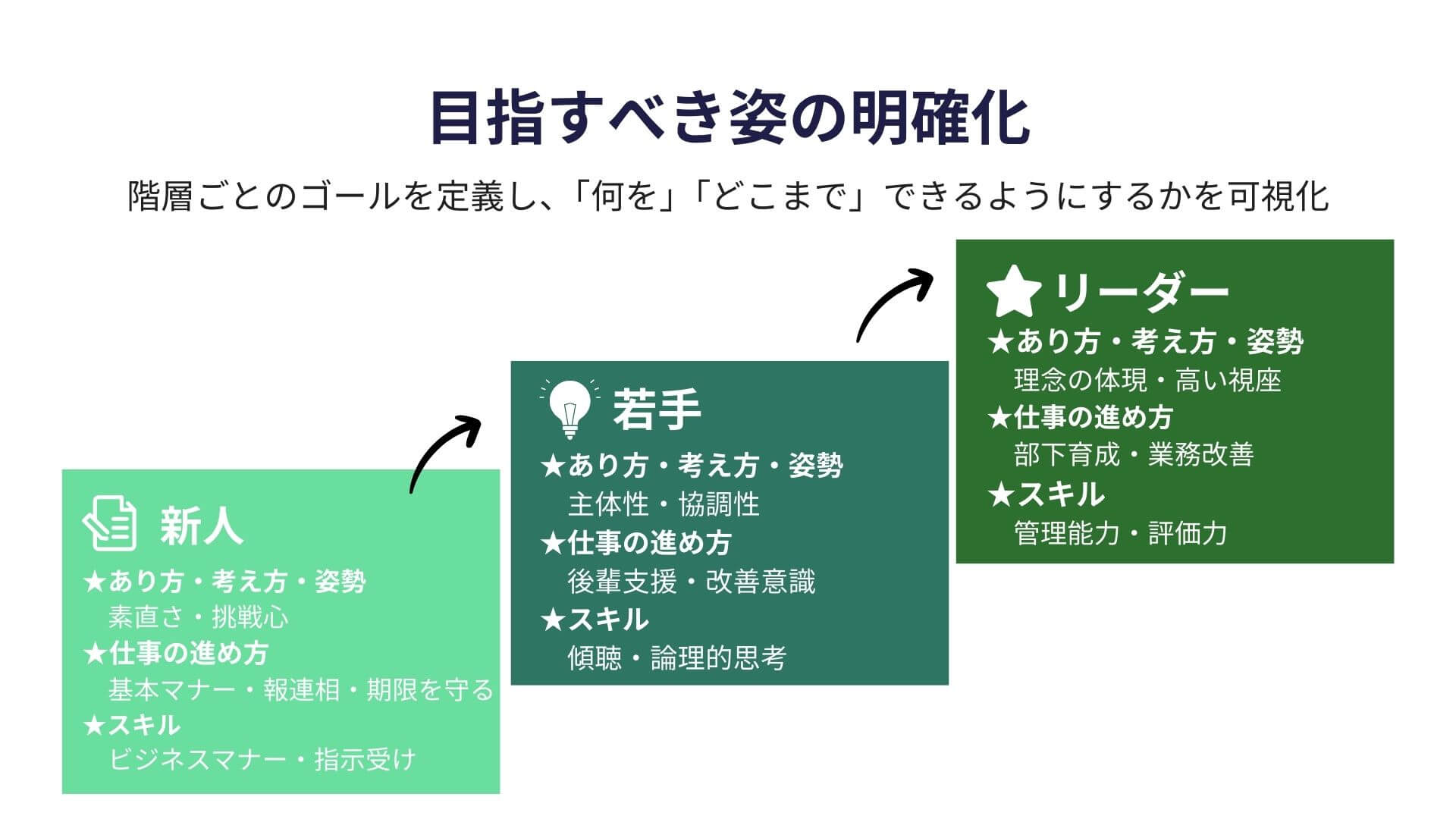

「何を」「どこまで」できるようにするか「目指すべき姿」を明確にする

たとえ「活躍できる人材像」という会社の定義があっても、それが新人・若手・リーダーと階層別に具体化されていないと、育成方針がバラバラになります。

新人・若手・リーダーといった階層ごとに、

・あり方・考え方・姿勢(どうあるべきか)

・仕事の進め方(どう動くか)

・スキル(何ができるか)

これらを「どこまでできるようにするか」という到達点と合わせて整理することで、新人自身も「今どこにいて、どこを目指すのか」を理解しやすくなります。

「どう伝えるか・どう支えるか」を計画する

「これ覚えてください」「できるようになってください」だけでは、定着は難しいかもしれません。

どれだけ良い教材があっても、「自己学習でやっておいて」では活用されにくいため、仕組みで後押しする必要があります。

例えば…

・毎月、階層別に特定のコンテンツを配信する

・定期テストで理解度・定着度を測る

・1on1で学びと課題をつなげる

すでに社内にある制度(四半期面談、日々の1on1)も「育成の仕組み」として再設計できれば、育成が属人的にならず、誰が担当しても一定水準を保てるOJT に変えることができます。

関連記事

教える側も「教え方」を学ぶ重要性

教育担当は、成果を出している“ハイパフォーマー”が任されることが多いものです。

しかし、育成に時間を取られすぎると…

・教育担当者が疲弊し、離職につながる

・自身の業務成果が下がる

・教育活動そのものが止まってしまう

といった悪循環が生まれるリスクがあります。

さらに、マネジメント経験のない上司が“手探り”で指導することで、属人化が連鎖してしまうケースも少なくありません。

だからこそ必要になるのが「教える力の共通化」です。

伝え方や接し方、育成ステップを明文化し、誰が担当しても安心して育成できる環境をつくることが欠かせません。

例えば…

・「注意したつもりがハラスメントと受け取られる」

・「任せたつもりが丸投げに見えてしまう」

こうしたすれ違いが早期離職のきっかけになることもあります。

教育担当が、自分の指導スタイルを客観的に振り返ったり、「どう伝えると効果的か」を学べる環境を会社として準備しておくことが欠かせません。

まとめ

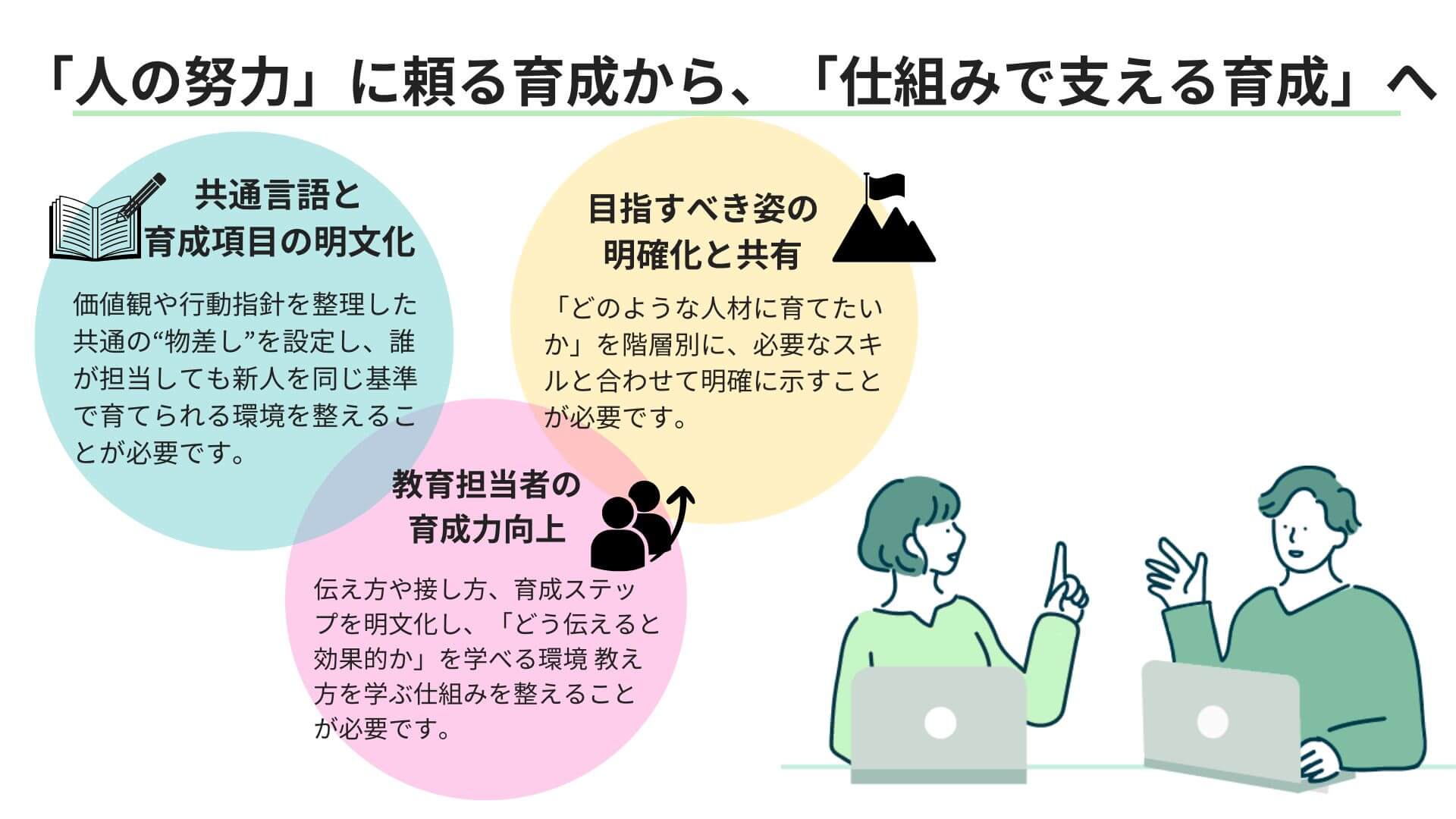

新人が思うように伸びない背景には、新人本人や教育担当者の努力不足ではなく、仕組みそのものの問題 が潜んでいることがあります。

新人が安心して成長し続けられる環境をつくるために、押さえておきたい3つのポイントは次の通りです。

・ 共通言語と育成項目の明文化

・ 目指すべき姿の明確化と共有

・ 教育担当者の育成力向上

この3つを押さえることで、属人化を減らし、誰もが一定の水準で成長できる環境が実現します。

そしてそれは、新人の成長だけでなく、組織全体の成果や定着にもつながっていきます。

”「人の努力」に頼る育成から、「仕組みで支える育成」へ。 ”

ぜひ、この機会に自社の育成体制を改めて見直してみてはいかがでしょうか。

この記事を書いたコンサルタント

株式会社FCE

(編集部)

株式会社FCE 人材育成コラム編集部です。 人材開発/研修を検討中の方、組織力の向上を目指し情報収集をしている方向けに有益なコンテンツを発信していけるようサイト運営をしております。

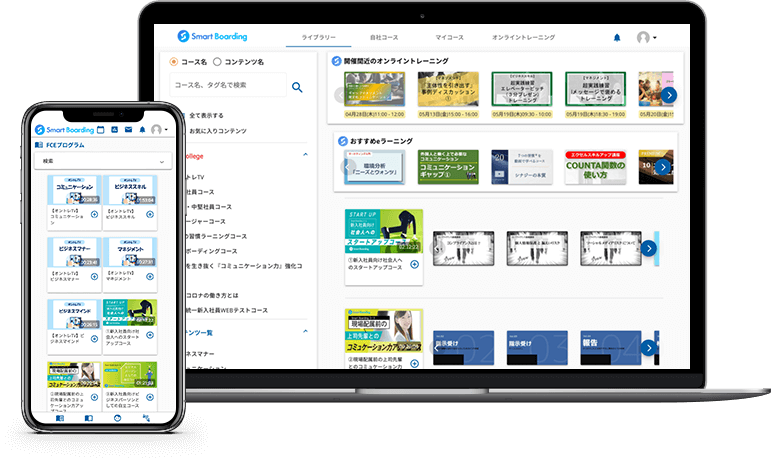

14日間

全機能 無料トライアル

実施中

せっかく申し込んだトライアル。結局使わなかった、なんてことありませんか。

Smart Boardingは無料期間から「貴社オリジナルコース」にカスタマイズしてご提供。

階層 課題

貴社オリジナルコース